Bonjour,

Je me suis lancée dans la fabrication de colliers en pierres fines, et maintenant je souhaite créer des bijoux en laiton

(demi rouge).

N'ayant que quelques notions de soudure, pouvez vous me donner des conseils techniques, et surtout m'indiquer quel fil ou baguette de soudure je dois utiliser afin de réaliser une soudure qui sera visible et esthétique.

Merci pour votre aide.

Technique pour souder un bijou en laiton

8 messages

• Page 1 sur 1

Re: Technique pour souder un bijou en laiton

Bienvenue sur le forum pitol belin.

Tout dépend de quelle soudure on parle. Il y a deux possibilités : brasure tendre à l'étain ou brasure à l'argent.

De quel matériel disposez vous pour réaliser les soudures ?

Tout dépend de quelle soudure on parle. Il y a deux possibilités : brasure tendre à l'étain ou brasure à l'argent.

De quel matériel disposez vous pour réaliser les soudures ?

-

roseleur - Messages: 5224

- Inscription: Mer 1 Oct 2008 20:01

- Localisation: Nice

Re: Technique pour souder un bijou en laiton

bonjour roseleur,

Je dispose du matériel de base, soudure à l'étain et à l'argent ; ma question se pose sur la couleur de la soudure qui est apparente, je souhaite obtenir la couleur du laiton.

La soudure sera comme une coulure sur le laiton (je ne suis pas habituée au terme de la soudure).

Merci.

Je dispose du matériel de base, soudure à l'étain et à l'argent ; ma question se pose sur la couleur de la soudure qui est apparente, je souhaite obtenir la couleur du laiton.

La soudure sera comme une coulure sur le laiton (je ne suis pas habituée au terme de la soudure).

Merci.

- pitol belin

- Messages: 4

- Inscription: Ven 27 Aoû 2010 11:41

Re: Technique pour souder un bijou en laiton

Je crois comprendre que la brasure est envisagée ici comme technique de décor.

La couleur de la brasure est toujours un peu différente de la couleur du laiton. J'utilise pour ce métal la brasure Castolin 181 (20% Argent, 46% Cu, 34% Zinc). C'est celle qui présente le moins de différence à ma connaissance.

Sinon il faut essayer carrément avec du fil de laiton mais c'est plus délicat car on est à la limite de la fusion du support.

La couleur de la brasure est toujours un peu différente de la couleur du laiton. J'utilise pour ce métal la brasure Castolin 181 (20% Argent, 46% Cu, 34% Zinc). C'est celle qui présente le moins de différence à ma connaissance.

Sinon il faut essayer carrément avec du fil de laiton mais c'est plus délicat car on est à la limite de la fusion du support.

-

roseleur - Messages: 5224

- Inscription: Mer 1 Oct 2008 20:01

- Localisation: Nice

Re: Technique pour souder un bijou en laiton

Bonsoir roseleur,

je vous remercie, je vais tester cette brasure et vous tiens au courant.

je vous remercie, je vais tester cette brasure et vous tiens au courant.

- pitol belin

- Messages: 4

- Inscription: Ven 27 Aoû 2010 11:41

Re: Technique pour souder un bijou en laiton

Bonjour,

Il est possible de souder du laiton "en autogène", c'est à dire avec du laiton comme métal d'apport sur des pièces en laiton. Sinon comme l'a expliqué Roseleur, on peut braser le laiton avec un alliage à plus bas point de fusion et/ou formulé différemment.

La règle d'or en matière de soudage des cuivreux, c'est d'adopter des sources de chauffe puissantes ET localisées, surtout si on réalise des petits objets : la saturation thermique est plus vite atteinte de par la conduction thermique, toute la réalisation se déforme avant que l'assemblage ait lieu.

D'une manière générale, il faut employer un poste à l'oxyacétylène doté d'une buse très fine, comme un chalumeau de bijoutier de type Varial 00, de SAF-FRO (groupe Air Liquide Welding).

Les procédés de soudure électriques (MiG, TiG et plasma déconfiné) donnent les meilleurs résultats. Il existe d'autres techniques d'assemblages, mais celles-ci sont des techniques avancées qu'il faut voir comme du dernier recours, car très onéreuses : laser, faisceau d'électrons, friction, diffusion sous vide, aluminothermie.

Pour ce qui est des métaux d'apports, qu'ils soient de brasures, de soudobrasures ou de soudures, il vaut mieux s'adresser à des sociétés sérieuses comme Castolin-Eutectic, SAF-FRO, Oerlikon, Welding Alloys, Selectarc...

Attention, une brasure s'emploie TOUJOURS avec un flux décapant qui est propre au métal d'apport ; pareil pour une soudobrasure. Un métal d'apport de soudure doit TOUJOURS s'employer sous un type de gaz donné : inerte, actif, mixte, réducteur...

En brasure du laiton, on emploie souvent les brasures ternaires CuZnAg telles que décrite plus haut; il existe aussi les brasures binaires CuP, CuAgP, CuZn, CuSn, NiCu, AgCu.

Le piège est de "tomber" sur des brasures employées en plomberie-sanitaire (typiquement les cuprophosphores et cuprophosphores argentés, dotés d'un agrément Gaz de France, dites "ATG" : se sont les bases CuP et CuAgP).

Il ne faut pas employer ces deux brasures CuP et CuAgP, qui sont formulées pour assembler le cuivre-cuivre et/ou le cuivre-laiton voire le laiton/laiton, le phosphore est quant à lui employé pour former un eutectique autodécapant, ce qui permet d'abaisser la température de fusion, d'avoir des brasures peu chères et "évolutives" : après la brasure (toujours faites à l'oxyacétylène ou à l'oxybutane/oxypropane), on peut faire réagir le phosphore par chauffage direct et franc, de manière à abaisser la teneur en phosphore et à se rapprocher du cuivre pur : on se simplifie la vie lors de l'assemblage, et on retire le phosphore une fois les pièces assemblées. De la brasure, on passe à la soudo-brasure voire à la soudure si le retrait du phosphore est complet. On obtient un assemblage recuit, mais déjà plus similaire au métal de base.

Passé le stade de la soudobrasure, les bords à assembler "se fondent dans la masse" et l'assemblage n'est plus réversible, ce qui est toujours possible au début de l'assemblage.

Le liquidus est très fluide, attaque les narines et prend une couleur argentée. En fin de réaction, la couleur rose du cuivre prend le dessus.

Le danger, c'est de laisser du phosphore : attaque de la peau garantie.

Mais un autre ennemi guette !

L'arsenic et le cadmium. On en trouve dans certaines brasures, et s'il n'y en a pas dans la brasure il peut y en avoir dans les flux; toujours pour former des eutectiques. Forcément, on ne peut pas employer ces brasures en contact alimentaire, mais on emploie les arséniures et les cadmiates dans le domaine industriel et dans la construction électrique. L'arsenic n'est pas visé par la directive RoHS (Reducing of Hazardous Substances); directive qui vise à supprimer l'emploi :

- du plomb,

- du mercure,

- du chrome hexavalent,

- du cadmium,

- des polybromobiphényles (abrégés PBB),

- les polybromodiphényléthers (abrégés PBDE).

MAIS le plomb est toujours employé à droite/à gauche : brasures, plomb de chasse, batteries..., le mercure est toujours employé dans les tubes et ampoules à basse consommation et l'instrumentation, le chrome hexavalent reste présent dans les ciments, les produits de chromatation et les agents de tannage, le cadmium se trouve dans les brasures, en revêtement anti-corrosion, en pigments et en batterie; seuls les retardateurs de flammes PBB et PBDE sont eux effectivement interdits.

Le cadmium ne pénètre pas par la peau, mais on s'intoxique facilement par les fumées lors de l'assemblage à chaud. Par contre l'arsenic lui, tout comme le nickel pénètre tout le corps par la barrière cutanée et crée de gros dommages.

Le gros problème avec la soudure du laiton, c'est la dézincification : comme le zinc se met à bouillir vers 910°C, l'alliage CuZn perd du zinc, sa couleur quitte le jaune au profit du rose. La solution à ce problème est apportée par le flux (généralement pâteux pour une meilleure tenue à la flamme) et surtout par une réhausse du titre en zinc du métal d'apport.

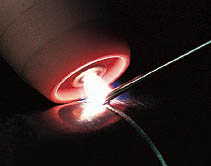

Ici, une brasure faite à la flamme sur un cadre de vélo en acier :

Une technique opératoire qu'on peut améliorer : http://www.pignonfixe.com/comments.php?DiscussionID=23478&page=2.

Une autre alternative, c'est d'employer du bronze en fil pour l'assemblage : la couleur est voisine et la technique opératoire est la même. Et on a un large choix de nuances, ce qui permet d'avoir une malléabilité ou une dureté de l'assemblage, de manière contrôlée.

Je conseille de se fournir en étuis de baguettes dressées, pour procédé TiG/PAW (Plasma Arc Welding). Les baguettes font 1 mètre de long, pour un calibre allant de 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.4 à 3.0 mm de diamètre. L'avantage, c'est que l'étui pèse entre 1 et 5 kg de métal d'apport.

Le plus gros problème de la soudure du laiton ou des alliages de cuivre (attention, ici c'est une soudure : donc laiton sur laiton) et de la soudobrasure laiton (laiton sur acier, sur cuivre, sur acier inox), c'est la préparation des surfaces : il faut que ce soit très propre, si possible poli très finement, et surtout avec des jeux contrôlés. Un jeu trop étroit et la brasure ne passe pas, laissant un vide propice à la rupture. Avec un jeu trop important, le liquidus s'effondre, quand ce n'est pas carrément les bords à assembler. Cette règle d'or est valable pour tout les cas, de la boucle d'oreille jusqu'au cadre de vélo.

Ce qui oblige à des travaux de préparation de l'assemblage fastidieux : abrasifs, agents polissants, dégraissants, jeu de limes douces et de rifloirs Facom... et des heures de travail.

Mais la combine ultime est de souder du laiton au TiG (travaux fins) ou au MiG (travaux un peu moins fins mais d'obtention directe), toujours sous argon pur (ou avec 5% d'hydrogène au maximum) afin d'avoir une phase de liquéfaction plus rapide à obtenir qu'à la flamme, et un séjour à haute température réduit au minimum, les 5% d'hydrogène permettent de bien décrasser le bain de fusion (avec risque de légères soufflures).

Ce qui permet une dézincification réduite.

On trouve des bobines de fil de métal d'apport pour ce cas, qui n'est pas du laiton :

- c'est soit du cuprosilicium à 3% de Si,

- soit du cuproaluminium à 8% d'aluminium.

Chez Oerlikon, on trouve les métaux d'apport pour procédé MiG suivants :

- COPPERFIL Cu Al 8 (selon EN 14640 : S CuAl8-S Cu 6100, selon AWS A 5-7 : ER CuAl-A1) : fil massif pour le soudage des alliages

cupro-aluminium, du cuivre et des alliages de cuivre.

Applications principales :

- soudage de bronze d'aluminium, soudage des tôles galvanisées,

- rechargement de pièces soumises à l’usure métal sur métal sous fortes

pressions ou en présences d’agents corrodants (acides, eau de mer).

Si <0,10%, Mn <0,50%, Cu solde, Zn <0,10%, Al 8%.

Fil fourni en bobine de 15 kg (300 mm de diamètre), en calibres 0.8 mm, 1.0 mm ou 1.2 mm.

L'AMPCOTRODE G 10 est un fil massif pour l'assemblage et le rechargement : - assemblages bronze alu - cuivre - bronze silicium, bronze manganèse - Cupro nickel - Assemblages hétérogènes alliages ci-dessus avec fontes, avec aciers galvanisés, avec aciers inoxydables, avec aciers à outils. Coussinets de roulement, corps de pompe, cages de condensateur, piston hydraulique, tambour et poulie de freinage, embase moteur, poussoir, siège de soupape, engrenages, bélier de presse… - rechargement au micro plasma d'éléments et de moules de plasturgie.

Si <0,10%, Cu solde, Fe <0,10%, Al 8,5 à 11%.

Fil fourni en bobine de 15 kg (300 mm de diamètre), en calibres 1.2 mm ou 1.6 mm.

Et d'autres bases plus variées pour procédé TiG / plasma.

Cette technique est très employée en carrosserie : plutôt que de s'échiner à souder des zones peu accessibles et dotées de jeux variables entre les rives, on "injecte" sous argon pur un fil de laiton qui se fera un plaisir de recouvrir les faces en acier, mêmes enduites préalablement de zinc (acier électro-galvanisé, doté d'une couche très fine de zinc).

Cette technique s'appelle la soudobrasure MiG (ou soudobrasure TiG, beaucoup plus rare d'emploi), l'arc TiG chauffe la pièce et le fil est pulvérisé dans l'arc, il faut un diamètre de fil en adéquation avec l'arc, qui doit fonctionner avec une tension plus élevée que d'ordinaire, et une buse élargie dotée d'un diffuseur anti-turbulences.

Le laiton (comme tout les autres métaux courants, nobles et précieux) se soude très bien au micro-plasma, avec ou sans métal d'apport.

La machine est chère (20000 €HT environ) mais le résultat est incomparable :

Voilà pour cette question.

Pitol Belin, je peux t'apporter toute l'aide que tu veux pour la mise en œuvre et les conseils d'achats en matériels.

Il est possible de souder du laiton "en autogène", c'est à dire avec du laiton comme métal d'apport sur des pièces en laiton. Sinon comme l'a expliqué Roseleur, on peut braser le laiton avec un alliage à plus bas point de fusion et/ou formulé différemment.

La règle d'or en matière de soudage des cuivreux, c'est d'adopter des sources de chauffe puissantes ET localisées, surtout si on réalise des petits objets : la saturation thermique est plus vite atteinte de par la conduction thermique, toute la réalisation se déforme avant que l'assemblage ait lieu.

D'une manière générale, il faut employer un poste à l'oxyacétylène doté d'une buse très fine, comme un chalumeau de bijoutier de type Varial 00, de SAF-FRO (groupe Air Liquide Welding).

Les procédés de soudure électriques (MiG, TiG et plasma déconfiné) donnent les meilleurs résultats. Il existe d'autres techniques d'assemblages, mais celles-ci sont des techniques avancées qu'il faut voir comme du dernier recours, car très onéreuses : laser, faisceau d'électrons, friction, diffusion sous vide, aluminothermie.

Pour ce qui est des métaux d'apports, qu'ils soient de brasures, de soudobrasures ou de soudures, il vaut mieux s'adresser à des sociétés sérieuses comme Castolin-Eutectic, SAF-FRO, Oerlikon, Welding Alloys, Selectarc...

Attention, une brasure s'emploie TOUJOURS avec un flux décapant qui est propre au métal d'apport ; pareil pour une soudobrasure. Un métal d'apport de soudure doit TOUJOURS s'employer sous un type de gaz donné : inerte, actif, mixte, réducteur...

En brasure du laiton, on emploie souvent les brasures ternaires CuZnAg telles que décrite plus haut; il existe aussi les brasures binaires CuP, CuAgP, CuZn, CuSn, NiCu, AgCu.

Le piège est de "tomber" sur des brasures employées en plomberie-sanitaire (typiquement les cuprophosphores et cuprophosphores argentés, dotés d'un agrément Gaz de France, dites "ATG" : se sont les bases CuP et CuAgP).

Il ne faut pas employer ces deux brasures CuP et CuAgP, qui sont formulées pour assembler le cuivre-cuivre et/ou le cuivre-laiton voire le laiton/laiton, le phosphore est quant à lui employé pour former un eutectique autodécapant, ce qui permet d'abaisser la température de fusion, d'avoir des brasures peu chères et "évolutives" : après la brasure (toujours faites à l'oxyacétylène ou à l'oxybutane/oxypropane), on peut faire réagir le phosphore par chauffage direct et franc, de manière à abaisser la teneur en phosphore et à se rapprocher du cuivre pur : on se simplifie la vie lors de l'assemblage, et on retire le phosphore une fois les pièces assemblées. De la brasure, on passe à la soudo-brasure voire à la soudure si le retrait du phosphore est complet. On obtient un assemblage recuit, mais déjà plus similaire au métal de base.

Passé le stade de la soudobrasure, les bords à assembler "se fondent dans la masse" et l'assemblage n'est plus réversible, ce qui est toujours possible au début de l'assemblage.

Le liquidus est très fluide, attaque les narines et prend une couleur argentée. En fin de réaction, la couleur rose du cuivre prend le dessus.

Le danger, c'est de laisser du phosphore : attaque de la peau garantie.

Mais un autre ennemi guette !

L'arsenic et le cadmium. On en trouve dans certaines brasures, et s'il n'y en a pas dans la brasure il peut y en avoir dans les flux; toujours pour former des eutectiques. Forcément, on ne peut pas employer ces brasures en contact alimentaire, mais on emploie les arséniures et les cadmiates dans le domaine industriel et dans la construction électrique. L'arsenic n'est pas visé par la directive RoHS (Reducing of Hazardous Substances); directive qui vise à supprimer l'emploi :

- du plomb,

- du mercure,

- du chrome hexavalent,

- du cadmium,

- des polybromobiphényles (abrégés PBB),

- les polybromodiphényléthers (abrégés PBDE).

MAIS le plomb est toujours employé à droite/à gauche : brasures, plomb de chasse, batteries..., le mercure est toujours employé dans les tubes et ampoules à basse consommation et l'instrumentation, le chrome hexavalent reste présent dans les ciments, les produits de chromatation et les agents de tannage, le cadmium se trouve dans les brasures, en revêtement anti-corrosion, en pigments et en batterie; seuls les retardateurs de flammes PBB et PBDE sont eux effectivement interdits.

Le cadmium ne pénètre pas par la peau, mais on s'intoxique facilement par les fumées lors de l'assemblage à chaud. Par contre l'arsenic lui, tout comme le nickel pénètre tout le corps par la barrière cutanée et crée de gros dommages.

Le gros problème avec la soudure du laiton, c'est la dézincification : comme le zinc se met à bouillir vers 910°C, l'alliage CuZn perd du zinc, sa couleur quitte le jaune au profit du rose. La solution à ce problème est apportée par le flux (généralement pâteux pour une meilleure tenue à la flamme) et surtout par une réhausse du titre en zinc du métal d'apport.

Ici, une brasure faite à la flamme sur un cadre de vélo en acier :

Une technique opératoire qu'on peut améliorer : http://www.pignonfixe.com/comments.php?DiscussionID=23478&page=2.

Une autre alternative, c'est d'employer du bronze en fil pour l'assemblage : la couleur est voisine et la technique opératoire est la même. Et on a un large choix de nuances, ce qui permet d'avoir une malléabilité ou une dureté de l'assemblage, de manière contrôlée.

Je conseille de se fournir en étuis de baguettes dressées, pour procédé TiG/PAW (Plasma Arc Welding). Les baguettes font 1 mètre de long, pour un calibre allant de 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.4 à 3.0 mm de diamètre. L'avantage, c'est que l'étui pèse entre 1 et 5 kg de métal d'apport.

Le plus gros problème de la soudure du laiton ou des alliages de cuivre (attention, ici c'est une soudure : donc laiton sur laiton) et de la soudobrasure laiton (laiton sur acier, sur cuivre, sur acier inox), c'est la préparation des surfaces : il faut que ce soit très propre, si possible poli très finement, et surtout avec des jeux contrôlés. Un jeu trop étroit et la brasure ne passe pas, laissant un vide propice à la rupture. Avec un jeu trop important, le liquidus s'effondre, quand ce n'est pas carrément les bords à assembler. Cette règle d'or est valable pour tout les cas, de la boucle d'oreille jusqu'au cadre de vélo.

Ce qui oblige à des travaux de préparation de l'assemblage fastidieux : abrasifs, agents polissants, dégraissants, jeu de limes douces et de rifloirs Facom... et des heures de travail.

Mais la combine ultime est de souder du laiton au TiG (travaux fins) ou au MiG (travaux un peu moins fins mais d'obtention directe), toujours sous argon pur (ou avec 5% d'hydrogène au maximum) afin d'avoir une phase de liquéfaction plus rapide à obtenir qu'à la flamme, et un séjour à haute température réduit au minimum, les 5% d'hydrogène permettent de bien décrasser le bain de fusion (avec risque de légères soufflures).

Ce qui permet une dézincification réduite.

On trouve des bobines de fil de métal d'apport pour ce cas, qui n'est pas du laiton :

- c'est soit du cuprosilicium à 3% de Si,

- soit du cuproaluminium à 8% d'aluminium.

Chez Oerlikon, on trouve les métaux d'apport pour procédé MiG suivants :

- COPPERFIL Cu Al 8 (selon EN 14640 : S CuAl8-S Cu 6100, selon AWS A 5-7 : ER CuAl-A1) : fil massif pour le soudage des alliages

cupro-aluminium, du cuivre et des alliages de cuivre.

Applications principales :

- soudage de bronze d'aluminium, soudage des tôles galvanisées,

- rechargement de pièces soumises à l’usure métal sur métal sous fortes

pressions ou en présences d’agents corrodants (acides, eau de mer).

Si <0,10%, Mn <0,50%, Cu solde, Zn <0,10%, Al 8%.

Fil fourni en bobine de 15 kg (300 mm de diamètre), en calibres 0.8 mm, 1.0 mm ou 1.2 mm.

L'AMPCOTRODE G 10 est un fil massif pour l'assemblage et le rechargement : - assemblages bronze alu - cuivre - bronze silicium, bronze manganèse - Cupro nickel - Assemblages hétérogènes alliages ci-dessus avec fontes, avec aciers galvanisés, avec aciers inoxydables, avec aciers à outils. Coussinets de roulement, corps de pompe, cages de condensateur, piston hydraulique, tambour et poulie de freinage, embase moteur, poussoir, siège de soupape, engrenages, bélier de presse… - rechargement au micro plasma d'éléments et de moules de plasturgie.

Si <0,10%, Cu solde, Fe <0,10%, Al 8,5 à 11%.

Fil fourni en bobine de 15 kg (300 mm de diamètre), en calibres 1.2 mm ou 1.6 mm.

Et d'autres bases plus variées pour procédé TiG / plasma.

Cette technique est très employée en carrosserie : plutôt que de s'échiner à souder des zones peu accessibles et dotées de jeux variables entre les rives, on "injecte" sous argon pur un fil de laiton qui se fera un plaisir de recouvrir les faces en acier, mêmes enduites préalablement de zinc (acier électro-galvanisé, doté d'une couche très fine de zinc).

Cette technique s'appelle la soudobrasure MiG (ou soudobrasure TiG, beaucoup plus rare d'emploi), l'arc TiG chauffe la pièce et le fil est pulvérisé dans l'arc, il faut un diamètre de fil en adéquation avec l'arc, qui doit fonctionner avec une tension plus élevée que d'ordinaire, et une buse élargie dotée d'un diffuseur anti-turbulences.

Le laiton (comme tout les autres métaux courants, nobles et précieux) se soude très bien au micro-plasma, avec ou sans métal d'apport.

La machine est chère (20000 €HT environ) mais le résultat est incomparable :

Voilà pour cette question.

Pitol Belin, je peux t'apporter toute l'aide que tu veux pour la mise en œuvre et les conseils d'achats en matériels.

- kurillos

- Messages: 105

- Inscription: Dim 4 Juil 2010 23:29

Re: Technique pour souder un bijou en laiton

Bonjour Kurillos,

merci d'avoir apporter autant de renseignement et de conseil pour mon travail de débutante.

Mon équipement est basique, j'ai un chalumeau castolin 3000 flex et comme brasure j'utilise actuellement

de la soudobrasure laiton enrobé de weld team seul soudure que j'ai trouvée dans le libre service.

Il faudrais que je trouve une adresse ou je puisse m'équiper en brasure sans trop me ruiner par des gros volume.

Actuellement je fait surtout mon apprentissage en autodidacte (plus dur que je ne pensait).

Je relit regulièrement votre message très explicite, merci encore.

merci d'avoir apporter autant de renseignement et de conseil pour mon travail de débutante.

Mon équipement est basique, j'ai un chalumeau castolin 3000 flex et comme brasure j'utilise actuellement

de la soudobrasure laiton enrobé de weld team seul soudure que j'ai trouvée dans le libre service.

Il faudrais que je trouve une adresse ou je puisse m'équiper en brasure sans trop me ruiner par des gros volume.

Actuellement je fait surtout mon apprentissage en autodidacte (plus dur que je ne pensait).

Je relit regulièrement votre message très explicite, merci encore.

- pitol belin

- Messages: 4

- Inscription: Ven 27 Aoû 2010 11:41

Re: Technique pour souder un bijou en laiton

Bonjour,

Pour obtenir des brasures de qualité il n'y a pas 36 moyens :

- Il faut trouver un revendeur/distributeur de produits Castolin-Eutectic, ils réalisent des étuis de petites quantités,

- Il faut aller en magasin de fournitures industrielles pour les autres marques : groupe Prolians, Descours & Cabaud, groupe DomPro.

- Il faut fuir les magasins de bricolage qui vendent des produits inadaptés à prix d'or.

- Attention aux boutiques de beaux-arts parisiens et aux enseignes ultra-spécialisé, c'est intéressant d'y aller quand on connaît le sujet, les produits d'assemblages sont TRES techniques et il faut être du métier ; il y a toujours une part de négociation dans l'achat de produits de ce type.

Tout les métaux suivent des cours dits "d'extra-alliages" et des barèmes, qu'il faut vraiment connaître pour ne pas se faire avoir.

Pour obtenir des brasures de qualité il n'y a pas 36 moyens :

- Il faut trouver un revendeur/distributeur de produits Castolin-Eutectic, ils réalisent des étuis de petites quantités,

- Il faut aller en magasin de fournitures industrielles pour les autres marques : groupe Prolians, Descours & Cabaud, groupe DomPro.

- Il faut fuir les magasins de bricolage qui vendent des produits inadaptés à prix d'or.

- Attention aux boutiques de beaux-arts parisiens et aux enseignes ultra-spécialisé, c'est intéressant d'y aller quand on connaît le sujet, les produits d'assemblages sont TRES techniques et il faut être du métier ; il y a toujours une part de négociation dans l'achat de produits de ce type.

Tout les métaux suivent des cours dits "d'extra-alliages" et des barèmes, qu'il faut vraiment connaître pour ne pas se faire avoir.

- kurillos

- Messages: 105

- Inscription: Dim 4 Juil 2010 23:29

8 messages

• Page 1 sur 1

Lectures recommandées sur ce thème

- Souder du laiton avec du cuivre - technique de forge

- Métal d'apport pour souder le laiton ou le maillechort

- Vernis pour lutter contre l'oxydation d'un bijou en laiton

- Souder de la fonte : technique et conseils

- Technique pour poinçonner un bijou en argent

- Technique de décapage du laiton

- Technique pour séparer l'or du laiton

- Technique pour forger du laiton

- Argenture : technique pour argenter du laiton

- Technique d'incrustation du laiton dans du bois

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités